Das Museum Altona zeigt mit der Ausstellung „glauben und glauben lassen“, wie Minderheiten um Freiheitsrechte kämpften. In der Eskalation des Nahost-Konflikts wirken die Fragen, die sie aufwirft, aktueller denn je.

Die Familie im Erdgeschoss feierte Konfirmation, unter dem Dach wurde koscher gekocht, dazwischen betete jemand zur Jungfrau Maria: Im Haus Kirchenstraße 16 in Altona war Glaubensfreiheit Alltag. 1860 lebten hier lutherische, jüdische, katholische und reformierte Nachbar:innen unter einem Dach. Stress? Nicht überliefert, sagt Anja Dauschek, Direktorin des Altonaer Museums. „Wir glauben, dass wir anhand der Statistik sagen können: Das Zusammenleben funktionierte.

In der Ausstellung „glauben und glauben lassen“, die das Museum seit Ende September zeigt, ist diese Statistik nur ein kleines Nebenprojekt: Drei ehrenamtliche Mitarbeitende recherchierten, wer im 19. Jahrhundert im Quartier Kirchenstraße rund um die aschkenasische Synagoge lebte. Die Karte zeigt ein mitnichten rein jüdisches Viertel. Wie es zu der religiösen Vielfalt kam, erfährt das Publikum in den Räumen davor. Exponate und Texte veranschaulichen, was Glaubensfreiheit im Altona des 17. Jahrhunderts bedeutete, wie um sie gestritten wurde, bis sie Grundgesetz wurde. Und eine Frage kommt immer wieder auf: Wie tolerant sind wir heute?

Die Stadt Altona machte dem Nachbarn Hamburg in puncto Toleranz einiges vor. Schon ab 1601 gewährte der Landesherr Graf von Schauenburg die Glaubensfreiheit für Hugenott:innen und Mennonit:innen, Menschen jüdischen und katholischen Glaubens. Hamburg brauchte etwa 200 Jahre länger. Allerdings steckte nicht Menschenliebe, sondern nüchterne Wirtschaftspolitik dahinter: Der Graf verkaufte „Privilegien“ an Minderheiten, die mit Geld und Kontakten die Geschäfte ankurbelten. Die Geschäftsleute bauten daraufhin Gotteshäuser und Friedhöfe – etwa an der Großen Freiheit, die früher in Altona lag und nicht umsonst so heißt. Hier durften sie Taufe und Bar-Mizwa feiern, heiraten und ihre Toten begraben. Auch für die Versorgung armer Menschen war der Privilegienhandel wichtig, sagt Dauschek: „Damals waren die Kirchen die einzigen Sozialeinrichtungen.“ Obwohl viele ihre Geschäfte in Hamburg machten – das Seelenleben der nicht-lutherischen Gläubigen war in Altona zu Hause.

„glauben und glauben lassen“

Direktorin Dauschek führt durch die Ausstellung. „Man muss die ganze Wahrheit erzählen“, sagt sie. „Es war nicht völlig friedlich.“ Zeitzeugenberichte aus dem 17. und 18. Jahrhundert erzählen von Gewalt, von lutherischen Hasspredigern, demütigenden Amtshandlungen gegen Juden und von Waisenhäusern, die katholische Kinder ablehnten. „Die Reformierten haben sich auch untereinander heftig in den Haaren gehabt“, sagt Dauschek. Tumulte seien nicht selten gewesen. „Es war ein Kampf.“

Die Fremden aber waren gekommen, um zu bleiben. Familien wie die mennonitischen Roosens und van der Smissens investierten als Händler und Immobilienentwickler viel Geld in die Stadt. Auch jüdische und hugenottische Familien gewannen an Einfluss und Ansehen. Sie gründeten religions- und konfessionsübergreifende Institute zur Wirtschaftsförderung und sozialen Versorgung, am Christianeum lernten jüdische und christliche Gymnasiasten Bank an Bank, eine christlich-jüdische Salonkultur etablierte sich. Erst 1863 galt das Bürgerrecht in Altona auch für Juden, drei Jahre später als in Hamburg. Schon kurz darauf konstituierte sich an der Elbe eine „Antisemitenliga“, die alle Jüd:innen, ob gläubig oder nicht, als Gefahr darstellte und ihnen das Recht auf einen Platz in der Gesellschaft absprach. Der Begriff „Antisemitismus“ stammt aus Hamburg.

Was bedeuten all diese Kämpfe für uns heute? „Glaubensfreiheit ist, wenn ich ganz offen sagen kann, dass ich Jüdin bin“, sagt eine von rund 50 Hamburger:innen, die zu Beginn auf Videotafeln zu Wort kommen. Sie sind syrisch-orthodox, buddhistisch, alevitisch, katholisch, Zeug:innen Jehovas, Hindus oder Atheist:innen. Sie geben der Vielfalt Gesichter. „Ich glaube, dass es viel hilft, sich zu kennen“, sagt Direktorin Dauschek. „Den Menschen zu sehen und zu wissen: Der hat eine andere Religion, aber ich kann mich mit ihm unterhalten. Auch das versuchen wir mit dieser Ausstellung.“

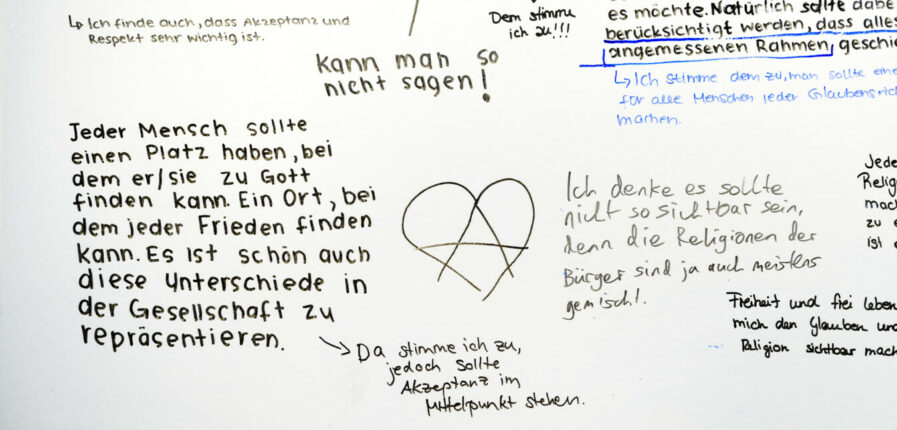

Meinungsaustausch ist erwünscht, das zeigt das Museum mit großen Wänden, an die Besucher:innen ihre Gedanken schreiben können. Unter der Frage „Wie sichtbar kann/darf/soll Glauben im Stadtbild sein?“ ist bereits eine schriftliche Debatte im Gange. „Solange die Reklametafeln auffälliger sind, sehe ich hier keine ernsthafte Problematik“, schreibt jemand. Eine andere Person hält dagegen: „Wenn der Glaube sichtbar ist, kann es leider tödlich sein.“ Unter „Free Palestine“ steht ein Gandhi-Zitat: „An eye for an eye makes the world go blind“ – nach dem Prinzip „Auge um Auge“ würde die Welt erblinden. Mitten auf der Wand prangt das islamische Glaubensbekenntnis. Eine Provokation? Wo verläuft die Grenze zwischen Religion und Politik, wo mischen sich Ressentiments in die Debatte? „Dass wir mit dieser Ausstellung in das Thema des Nahostkonflikts reinrasseln, zeigt: Die Frage der Glaubensfreiheit ist nicht ausdiskutiert“, sagt Dauschek.

Hamburg sei ein Vorreiter des interreligiösen Dialogs, findet sie. Nur hier gibt es den „Religionsunterricht für alle“. Möglich wurde er auch dank des Staatsvertrags mit muslimischen Verbänden, den Hamburg 2012 als erstes Bundesland schloss. Nun wird wieder diskutiert über den Vertrag, anlässlich des Krieges in Nahost flammen alte Debatten auf: Wie umgehen mit den Predigern in der Blauen Moschee an der Alster, die vielen – auch dem Verfassungsschutz – als verlängerter Arm des iranischen Regimes in Hamburg gelten? Wie kann Hamburg Jüd:innen, aber auch geflüchteten Jesid:innen oder tibetischen Buddhist:innen zuverlässig Schutz bieten? Die Fragen der Gegenwart spiegeln eine Gesellschaft, die facettenreicher und unübersichtlicher erscheint als die Altonaer Nachbarschaften des 19. Jahrhunderts.

Die Ausstellung zeigt auch diese Entwicklung: Nach dem Terror des NS-Regimes werden die Kirchen wieder bedeutsam, als Trostspender, Wohltäter und moralische Instanz. Am 8. Juli 1945, zwei Monate nach dem Befreiungstag, beginnen Überlebende der Shoah die Neugründung der Jüdischen Gemeinde Hamburg. Zwölf Jahre später eröffnet die Ahmadiyya-Gemeinde in Stellingen die dritte offizielle Moschee Deutschlands. Mit dem Zuzug türkischer Gastarbeiter:innen gewinnt der Islam an Bedeutung, die spirituellen Bewegungen der 1960er- und 1970er-Jahre etablieren Glaubensrichtungen aus Indien oder Japan an der Elbe. Auch einschneidende Ereignisse verändern den Blick: „Wenn 9/11 nicht passiert wäre, hätten wir heute ein anderes Miteinander“, sagt Dauschek. Auf Videotafeln spiegelt sich diese neuere Geschichte in den Worten der Hamburger:innen, die das Publikum schon vom Beginn der Ausstellung kennt. Sie erzählen von Herkunft und Hoffnung.

„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein“, steht an einer Wand im Zentrum des letzten Ausstellungsraums. „Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“ Das Zitat stammt von Goethe, es entlässt das Publikum mit einer Aufforderung, die, so findet Dauschek, nicht leicht zu erfüllen ist. „Diversität ist anstrengend“, sagt sie. Jedes Mal, wenn sich Menschen mit verschiedenen Werten begegnen, müssten sie sich fragen: Kann ich damit leben? Muss ich mich einschränken, damit beide Platz haben? „Rosa Luxemburg hat es völlig richtig gesagt: ,Die Freiheit ist auch immer die Freiheit der anderen.‘“

Stünde das Haus Kirchenstraße 16 noch, wäre die Bewohnerschaft heute anders gemischt. Viele wären wohl Atheist:innen, einige Muslime, womöglich wären ein paar orthodoxe Geflüchtete dabei, vielleicht eine Jüdin. Wüssten sie, dass nicht nur Weihnachten ansteht, sondern auch Chanukka? Würden sie sich mit „Salam aleikum“ grüßen, mit „Moin“ – oder gar nicht? Die Antworten auf diese Fragen werden heute gegeben, in anderen Treppenhäusern der Stadt.