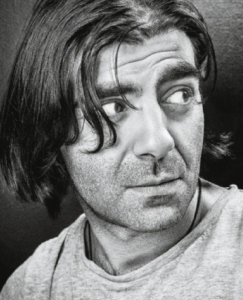

Der Filmemacher Fatih Akin erzählt in seinem neuen Film vom Kampf eines türkischen Ortes gegen eine Mülldeponie. Dieser Tage kommt er in die Kinos – Akin dreht bereits an einem neuen Film über den schillernden Boxpromoter Ahmet Öner.

(aus Hinz&Kunzt 238/Dezember 2012)

2008 war er nicht da und 2009 und 2010 auch nicht. Erst im vergangenen Jahr war er wieder da. Da – das ist Çamburnu, ein kleiner Ort im Nordosten der Türkei, nahe am Schwarzen Meer. Der Filmemacher Fatih Akin besucht Çamburnu zum ersten Mal im Jahr 2005: Es ist das Dorf seiner Großeltern, die hier gelandet sind, nachdem sie sich ineinander verliebt hatten und vor der Familie der Großmutter getürmt waren, der diese Liebschaft nicht passte. Akin gefallen die Leute, ihn begeistert die Landschaft. Doch was die Bewohner zu erzählen haben, bremst schnell seine Freude: Mit der Idylle werde es bald vorbei sein – eine Mülldeponie solle hier entstehen. Mitten zwischen den Feldern und Teeplantagen, von denen die Menschen seit Jahrhunderten leben.

Fatih Akin ist entsetzt. Er informiert die Presse, gibt Interviews, er lässt seinen damaligen Spielfilm „Auf der anderen Seite“ in Çamburnu enden. Das müsste doch reichen – aber es reicht nicht. Die Provinzverwaltung und die Stellen über ihr lassen sich nicht im Mindesten von ihren Plänen abbringen. „Ich hab gemerkt, ich bin nicht Superman, der da mal kurz hinfliegen und das stoppen kann“, erzählt Fatih Akin. Vielleicht sollte er einen Film über die Bedrohung des Dorfes drehen …

Einen Spielfilm! „Ein Mann aus der Stadt kommt in dieses Dorf, er verliebt sich – und dann gibt es nebenbei dieses Müllproblem“, skizziert er seinen ersten Drehbuchentwurf, den er schnell verwirft: „Das wäre so was geworden wie in Deutschland in den 60ern, wie ,Ferien auf Immenhof‘, eine Idealisierung des Landlebens. Das hätte vom eigentlichen Thema abgelenkt.“ Fatih Akin entscheidet sich stattdessen für einen Dokumentarfilm; er will aufzeichnen, wie der Kampf gegen die Mülldeponie die Dorfgemeinschaft mit der Zeit verändert. Doch wie soll er einen solchen Film realisieren? Er kann ja nicht ständig vor Ort sein. Zum Glück hat das Dorf einen Dorffotografen: Bünyamin Seyrekbasan, der seit Jahren jede Hochzeit und jedes Dorffest festhält. Fatih Akin und sein Kameramann Hervé Dieu geben ihm einen Crashkurs in Sachen Filmen. Und Bünyamin Seyrekbasan legt los, er filmt, wie das Gelände abgesperrt wird. Filmt, wie die ersten Baumaschinen eintreffen und sich durch das Erdreich wühlen. Filmt, wie sich die ausgeschachtete Deponie Schicht für Schicht mit Müll füllt. Zwischendurch ruft er Akin in Hamburg an, in Berlin, in Venedig, in Cannes oder wo immer der sich gerade aufhält: „Ich habe die Dreharbeiten am Telefon betreut. Anfangs waren die Aufnahmen noch sehr amateurhaft. Er hat einfach draufgehalten, wenn etwas passiert ist.“

Er muss per Telefon noch einiges an Tipps geben: Nicht so viel zoomen. Oder: Immer auf den Ton achten! Nach und nach werden die Aufnahmen, die der Dorffotograf nach Europa schickt, besser und besser. Fatih Akin nimmt sich im Gegenzug immer mehr zurück: „Am Anfang war ich selbst ein Protagonist, ich hab mich dann nach und nach rausgeschnitten. Es war ein langer Entwicklungsprozess, was ich aber nicht als Schwäche empfinde.“ Nur die Interviews mit den Bewohnern dreht er selbst. „70 bis 80 Prozent des Filmes aber hat Bünyamin gemacht.“ Die letzten Aufnahmen entstehen in diesem Februar. Dann ist es geschafft. „Es ist ein Wunder, dass der Film fertig geworden ist“, sagt Akin. „Daran haben viele nicht mehr geglaubt.“ Ihn persönlich hat die Arbeit an „Müll im Garten Eden“ ganz entschieden bereichert: „Für mich war der Film ein Lehrstück in Sachen Geduld. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, sehr impulsiv.“ Er setzt eine kleine Kunstpause: „Ich bin jetzt nicht der geduldige Mensch geworden. Aber ich habe gelernt, dass es lohnt, geduldig zu sein.“

Der Film hat kein Happy End, weil die Geschichte keines hat: Was die Bewohner befürchten, geschieht. Schwärme von Krähen hausen bald auf der Müllkippe, wilde Hunde erobern das Revier. Weht der Wind etwas kräftiger, fliegt der Müll bis in die Gemüsegärten der Menschen. Schadstoffe sickern ins Grundwasser. Bei wärmerem Wetter überzieht ein beißender Geruch die Landschaft – auch wenn die Betreiber der Deponie mittels Sprenkleranlagen mit Parfüm durchsetztes Wasser in die Luft sprühen. Die ersten Bewohner verlassen das Dorf. Heute hat Çamburnu etwa 1200 Einwohner, vor dem Bau waren es um die 3500. Noch bis 2013 soll die Deponie in Betrieb bleiben.

„Ich arbeite eigentlich ohne Unterlass“ – Fatih Akin

Çamburnu mag weit weg sein, aber Fatih Akin erzählt mit „Müll im Garten Eden“ eine ganz grundsätzliche Geschichte: die von Menschen, die das, was die Politik mit ihnen vorhat, nicht einfach hinnehmen. Und sie ziehen selbst los, studieren Gesetze und Akten, lernen Baupläne und Gutachten lesen, werden nach und nach zu Experten. Doch können sie oft das, was man mit ihnen vorhat, nicht verhindern: „Wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind die Schlauen in der Minderheit – überall. Sie machen sich schlau, sie wissen Bescheid, aber sie haben kein Geld, keine Lobby, sie haben keine Macht – sie werden regiert“, sagt Akin knapp. Er glaubt, dass die Entscheidung für die Deponie folgenden Hintergrund hat: „Die Mülldeponie hat dafür gesorgt, dass das Müllproblem am östlichen Schwarzen Meer gelöst wurde. Dass der Müll wie früher einfach ins Meer gekippt wurde, das gibt es nicht mehr, weil der Müll jetzt im Dorf ist. Die Regierung hat dadurch, dass das Müllproblem scheinbar gelöst wurde, eine Million Wählerstimmen gewonnen. Geopfert wurden lediglich 2000 Wählerstimmen.“ Fatih Akin geht in Gedanken durch die Gegend von Çamburnu: „Schon im Nachbardorf heißt es: ‚Wunderbar, dass es die Deponie gibt. So werden wir unseren Müll los. Hauptsache, wir haben ihn nicht hier.‘ Das heißt, die Mehrheit unterstützt eine solche Deponie.“

So sei es doch meistens, in Gorleben, bei der Asse, bei Stuttgart 21. Oder bei ihm vor der Haustür: „Hier in Altona wird Ikea gebaut und 2000 Leute sind dagegen, schon weil sie den Verkehr fürchten, der sich durch die engen Straßen quälen wird – und 5000 wollen, dass es gebaut wird. Weil sie hier einkaufen wollen, und es scheint ihnen zu gefallen.“ Er lacht kurz auf: „Früher in der Schule haben meine Kumpels und ich immer gefragt: Wer kauft denn diese Modern-Talking-CDs? Wer hört denn Dieter Bohlen? Na, die Mehrheit. Leider, leider.“ Deswegen ist er aber keineswegs pessimistisch: „Unsere Aufgabe muss sein, unser Wissen zu verbreiten, sodass es irgendwann eine Mehrheit hat.“

Er lächelt, reckt sich, nimmt einen Schluck Kaffee: „Wie viele Jahre ist es her, dass ich ,Soul Kitchen‘ gedreht habe? Vier Jahre! Die Leute denken womöglich, ich bin faul, aber ich bin nicht faul. Ich arbeite eigentlich ohne Unterlass.“ Sein nächstes Projekt: ein Film über den Ex-Boxer und Boxpromoter Ahmet Öner, eine schillernde Figur aus der Hamburger Halbwelt. Auch hier wusste Akin zunächst nicht, ob er einen Spiel- oder Dokumentarfilm drehen soll: „Das Thema ist genau mein Ding. Aber weil ich selbst boxe und viel über das Boxen weiß, war mein Anspruch an eine Dokumentation so hoch, dass ich mir anfangs nur einen Spielfilm vorstellen konnte. Dann habe ich mich gefragt: ‚Wer will den Öner spielen? Keiner kann den spielen!‘ Und ich hab gemerkt, ich kann den Stoff besser dokumentarisch erzählen.“

Das Gespräch geht zu Ende, und Fatih Akin kehrt in Gedanken noch mal zu seiner ganz persönlichen Vorstellung vom Garten Eden zurück: „Dieses Dorf ist so schön. Es ist so grün dort – wenn der Nebel über den Teefeldern steht und alles leicht einhüllt, dann hat das etwas sehr Verwunschenes. Jeden Moment könnten Hobbits oder Feen aus den Wäldern kommen – es ist für mich ein sehr transzendentaler Ort. So wie in Çamburnu, so stelle ich mir den Himmel vor.“

Filmstart: 6. Dezember

Text: Frank Keil

Foto: Daniel Cramer