Pandemien sind für Hamburg nichts Neues. Das zeigt eine Ausstellung im Medizinhistorischen Museum des UKE. Ein Besuch vor Ort und eine Begegnung mit Museumsleiter Philipp Osten.

Der Mann wird die Nacht nicht überleben. Er hat heftigen Durchfall und erbricht sich laufend, als er am 18. August 1892 in das Eppendorfer Krankenhaus eingeliefert wird. Der Mann mit Nachnamen Köhler könnte an der Cholera erkrankt sein. Sollte das stimmen, wären sofort weitreichende Maßnahmen erforderlich: Das eng bebaute Wohnviertel, aus dem der 24-jährige Maurer stammt, müsste abgeriegelt werden; die dort wohnenden Arbeiter:innen dürften ihr Quartier nicht mehr verlassen. Das öffentliche Leben müsste eingestellt und am Ende der Hamburger Hafen bis auf Weiteres gesperrt und der Schiffsverkehr gestoppt werden. Ausgerechten der Hafen, mit dem die Hansestadt Hamburg so verlässlich ihr Geld verdient und ihren Reichtum sichert!

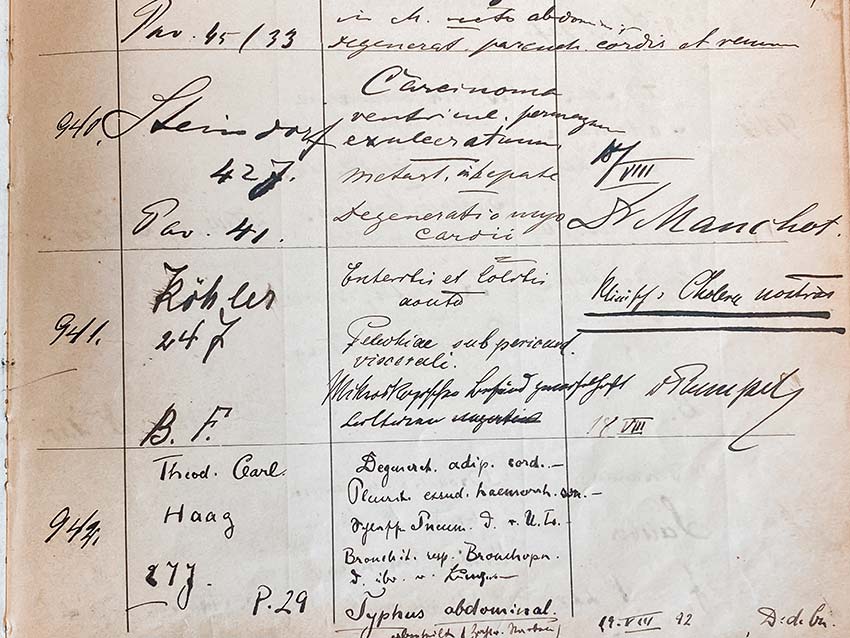

Philipp Osten springt auf, eilt zu einem Bücherstapel, holt ein Buch hervor, schlägt es auf, blättert. Es ist das Sektionsbuch des Jahres 1892. Es verzeichnet alle Obduktionen, die in der Pathologie des „Krankenhaus Eppendorf“ vom ersten Januar- bis zum letzten Dezembertag des Jahres 1892 protokolliert wurden. Osten zeigt auf das Ende des Eintrags mit der Patientennummer 941: „Negativ“ ist da einerseits zu lesen, denn den damals untersuchenden Arzt drängte es nicht, für die Verkündung des Ausbruchs der Pandemie verantwortlich zu sein. Bald jedoch wurde das „Negativ“ mit einem ordentlichen Federstrich getilgt: Ein zweiter, kritischer Blick des hinzugezogenen Chefpathologen hatte ergeben, dass der Mann tatsächlich die Cholera hatte; das lässt sich nun nicht mehr verbergen.

Philipp Osten, der Geschichte und dann Medizin studiert hat, schließlich Medizinhistoriker wurde und heute das Medizinhistorische Museum des UKE leitet, blättert weiter: Bald folgen Seite für Seite, auf denen man nur noch großflächig die Diagnose „Cholera asiatica“ notiert hat, man sich nicht mehr mit Details aufhält. Da zögert Hamburg endlich nicht mehr, anzuerkennen, was seit Langem befürchtet wurde: dass die Cholera in der Stadt wütet.

Das Medizinhistorische Museum

Noch kurz zuvor hat Polizeisenator Gerhard Hachmann, nach dem heute der Platz vor dem Hamburger Hauptbahnhof benannt ist, den amerikanischen Vizekonsul beruhigt: Es gebe in Hamburg keinerlei Cholerafälle. Der Vize hatte sich zuor gesorgt, dass die Pandemie über die Auswandererschiffe in die USA eingeschleppt werden könnte. Zu Recht, denn zu diesem Zeitpunkt sind bereits mehr als 120 Menschen in Hamburg an der Krankheit gestorben.

Nun endlich macht die Stadt dicht. Der Hafen ruht, das Reisen wird weitgehend unterbunden, Tanzveranstaltungen und Versammlungen werden verboten. Und: Die Schulen werden geschlossen. „Hamburg war damals europaweit Schlusslicht bei der Städtegesundheit. Und das wurde nun deutlich, belegbar, und jeder sah es“, sagt Osten. „Venedig etwa hatte über Gesundheitsvorsorge seinen Hafen sicher gemacht.“

„Hamburg war ein unsicherer Hafen“

Venedig, lange eine See- und Handelsmacht, hatte schon 1468, während einer Pest-Pandemie, eine Art Vorläufer des Gesundheitspasses eingeführt: den „Pestbrief“. Auch hatte man seinerzeit damit begonnen, die Besatzungen der Schiffe beim Einlaufen medizinisch zu untersuchen, um im Verdachtsfall die Seemänner auf vorgelagerten Inseln in Quarantäne unterzubringen. „Hamburg aber hatte all das nicht und war ein unsicherer Hafen“, sagt Osten.

Aus den Pandemien lernen

In dem großräumigen Büro des Medizinhistorikers im ersten Stock des Museums stapeln sich Unterlagen, Bücher und Objekte. Gerade bereiten sein Team und er eine große Sonderausstellung vor. Es wird um die Covidpandemie gehen – und um die Pandemien, die Hamburg zuvor getroffen haben: die Spanische Grippe, die Cholera, die Pest.

Was verblüfft ist, wie schnell man auf immer wieder ähnliche, grundlegende Fragen stößt, schaut man auf die verschiedenen Pandemien quer durch die Jahrhunderte. Etwa: Wie absolut und umfassend muss eine Quarantäne sein? Wie ist mit den Erkrankten umzugehen? Nützt desinfizieren, hilft Abstand halten, rettet impfen? Wie entschlossen sollen die Behörden reagieren? Und nicht zuletzt ist da immer wieder die eine Frage: Woher kommt das jeweilige Bakterium oder das Virus – und existiert es überhaupt, wie behauptet?

„Der Hamburger Senat vertraut damals nicht der Bakteriologie“, erzählt Osten. Vielmehr folgt man der sogenannten Miasmen-Theorie: Die Cholera würde demnach durch giftige Dämpfe, die aus dem Boden sickern, entstehen und sei keinesfalls das Resultat einzelner, identifizierbarer Erreger. Und da dem so sei, könne man leider kaum etwas gegen die Ausbreitung der Krankheit unternehmen; behördliche Maßnahmen seien nicht sinnvoll, sie würden vielmehr die Wirtschaft schädigen. Dabei könnte man klüger sein: Es hatte in den Jahrzehnten zuvor bereits einige, kleinere Cholera-Ausbrüche in der Stadt gegeben, und die Medizin ist dem Erreger längst auf der Spur.

Am Ende erkranken fast 17.000 Menschen, 8600 sterben, die allermeisten auf Hamburger Gebiet, weit weniger in Altona, das damals zu Preußen gehört. Der Grund ist bald ausgemacht: Altona hat schon 1859 in eine Sandfiltrationsanlage investiert, die das Trinkwasser vorher filtert. Hamburg aber ist eine solche Anlage zu teuer, auch hält man sie nicht für sinnvoll. So wird das Wasser direkt aus der Elbe in die Hamburger Straßen und zuweilen weiter in die Wohnungen gepumpt; es wird genutzt und vor allem getrunken – und der Erreger verbreitet sich so ungehindert. Noch dazu ist es ein heißer Sommer.

Als sehr hilfreich erweist sich die Cholerakommission, die Ende August auf Druck des in Berlin ansässigen Kaiserlichen Gesundheitsamtes eingesetzt wird. Es sind hauptsächlich Handwerker, die nun in Kolonnen durch die Straßen ziehen, die Wasserbehälter mit Kalk desinfizieren, die Erkrankte bergen oder etwa an die Werftarbeiter abgekochtes Wasser abgeben. „Sie nahmen das selbst in die Hand, das war bestes ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement“, sagt Osten.

Als die Pandemie überstanden ist, schreibt der Senat einen Bericht und listet vor allem auf, was die Maßnahmen an Geld gekostet haben. Das Kaiserliche Gesundheitsamt kontert: In seinem Auftrag erstellt Georg Gaffky, Leiter des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, einen Stadtplan, auf dem er auf einem Streifen von 200 Metern links und rechts der Grenze zwischen Altona und Hamburg durch den Stadtteil St. Pauli akribisch die Todesfälle (rote Kreise) und die der Genesenen (schwarze Kreise) eingetragen hat. In den Hamburger Straßen häufen sich die Kreise, in denen Altonas finden sie sich nur vereinzelt. „Die Beweiskraft dieser Karte ist enorm, und wir sind ganz stolz, dass wir einen originalen Druck zeigen können“, sagt Osten.

Folgen für die Stadtentwicklung

Die langfristigen Folgen für die Stadtentwicklung sind gewaltig: Zuerst baut Hamburg auf Kaltehofe endlich ein Filtrierwerk. Das Hamburger Hygieneinstitut wird gegründet, man ernennt einen Hafenarzt. Und die schlechten Wohnverhältnisse rücken ins Blickfeld. 1909 etwa beschließt der Senat das „Wohnungspflegegesetz“: Gebäude mit hygienisch unzumutbaren Wohnungen dürfen nun auch gegen den Willen der Eigentümer abgerissen werden. Das Gängeviertel wird nach und nach aufgelöst. Neue Wohnviertel in Barmbek, Rothenburgsort und Winterhude oder auf dem Dulsberg entstehen. „Wohnen und die Qualität der Wohnungen werden grundlegende Themen der Gesundheitsvorsorge“, sagt Osten.

Dass es entscheidend für die Eindämmung und dann Bekämpfung einer Pandemie ist, wie schnell und konsequent die staatlichen Behörden reagieren, zeigt sich auch während der großen Pest in Hamburg, 180 Jahre früher. Auch hier zögert der Hamburger Senat lange, Maßnahmen zu ergreifen, denn man fürchtet die Auswirkungen auf den Handel, wenn man die Verkehrswege unterbricht, den Warenverkehr und die Bewegungsfreiheit einschränkt. Erst als die Todeszahlen in die Hunderte gehen, handelt man, dann aber restriktiv und zuweilen gnadenlos.

Osten springt wieder auf, setzt sich an seinen Computer, öffnet eine Datei und liest aus einem Dokument vor, niedergeschrieben am 26. September 1712: „Im Gätjenshof im Gängeviertel sind innerhalb von einigen Tagen fünf Personen gestorben und lange noch so viele Leute sind da krank. Der Physikus und der Ratsbarbier werden ins Gängeviertel geschickt, um Erkundigungen einzuziehen, was für eine Bewandtnis es mit dieser Krankheit hätte. Sie hielten es für nötig, dass niemand zu ihnen gelassen werde und sie auch zu niemanden gehen sollten, also wird der Gang mit Soldaten besetzt. In den folgenden Wochen sterben weitere Bewohner in der abgesperrten Gasse.“ In anderen Städten wurde einfach eine Mauer hochgezogen und die Pestkranken so eingepfercht, erzählt Osten noch.

Dieses Vorgehen vollzieht sich auch im größeren Maßstab: Dänemark, zu dem Altona damals gehört, schickt Militär, das die Grenze zu Hamburg kontrolliert. Im Süden stationieren Lüneburg und Hannover auf dem Grasbrook ebenfalls Truppen. Die Pestkranken, die man nicht in ihren Quartieren einsperrt, werden in einem Lazarett im Gebiet der heutigen Straße Hamburger Berg auf St. Pauli untergebracht; in einem Quarantänehaus müssen deren Angehörige unterkommen. Der Pestfriedhof wiederum liegt dort, wo heute Planten un Blomen ist und wo zuvor der erste Zoologische Garten Hamburgs war. „Hier wurden übrigens zum ersten Mal Juden und Christen gemeinsam beerdigt“, erzählt Osten.

Anhand des Umgangs mit der Pest kann man auch von der sozialen Dimension einer Pandemie erzählen: In der kommenden Ausstellung wird eine Goldmedaille gezeigt werden, ein „Portugaleser“, den der Senat prägen ließ und der betont, dass niemand von den wohlhabenden Leuten an der Pest starb. „Abgebildet ist der Tod, wie er die Äste eines Baums beschneidet, aber der Stamm bleibt intakt, und drumherum ist zu lesen: ‚Lieber beschnitten als gefällt.‘“ Dabei war damals ein Fünftel der Hamburger:innen gestorben. Und Osten, der so genau formulierende Wissenschaftler, sagt: „Das ist total krass.“

Wie weit bei der Covid-19-Pandemie der soziale Status das Risiko bestimmt hat, an ihr zu erkranken, wird noch zu untersuchen sein. Erste Berichte aus den Favelas Brasiliens und den Armenvierteln in Städten der USA zeigen bereits deutlich, dass Armut das Risiko stark erhöht, an Covid-19 zu erkranken und auch daran zu sterben. „Wichtig ist, dass die Menschen nicht unbedingt an der Pandemie selbst sterben, sondern aufgrund der vielen Vorerkrankungen, die sie durch ihre schlechten Lebensbedingungen bereits haben“, sagt Philipp Osten.

Wir sind nach unten gegangen, haben auf die Rückseite des Gebäudes gewechselt. Hier stehen die ehemaligen, heute denkmalgeschützten Ställe des Eppendorfer Krankenhauses, wo einst Ziegen und Schafe untergebracht waren. Man impfte sie mit wachsenden Dosen des Diphterie-Toxins und gewann so Antikörper für ein Impfserum gegen die Diphterie, eine bakterielle Infektionskrankheit, an der damals viele Kinder starben.

Philipp Osten zeigt hoch zum Ausstellungssaal des Museums und will die Spanische Grippe als weitere wichtige Pandemie wenigstens noch kurz streifen. Denn in dem Gebäude, das zwischenzeitlich Lazarett war, wurden im Winter 1917 auf 1918 an der Spanischen Grippe Erkrankte untergebracht. „Interessanterweise gibt es kaum Unterlagen über diese Zeit“, erzählt er. Überhaupt habe die Spanische Grippe im Gedächtnis der Stadt, aber auch sonst wenig Spuren hinterlassen. Das liege an den damaligen Zeitumständen: „Der Krieg war verloren, das Kaiserreich ging unter; die Revolution brach aus, die Leute hungerten, und dann entstand mit der Weimarer Republik ein ganz neues System.“ Erst heute würde man sich wieder für die Spanische Grippe interessieren: weil sich an ihr so gut die unterschiedlichen Phasen und Wellenbewegungen einer Pandemie studieren ließen.

Apropos „Spanische“ Grippe: Ihre ersten Fälle traten in den USA auf. Dann verbreitete sie sich nach Europa, besonders auf den Schlachtfeldern, zum Beispiel in Flandern. In Deutschland und England sprach man daher vom „flandrischen Fieber“, in Polen nannte man sie die „Bolschewiken-Grippe“. Zu ihrem heute bekannten Namen kam sie aus einem ganz anderen Grund: Spanien war im Ersten Weltkrieg politisch neutral, entsprechend unterlag dort die Presse nicht der Kriegszensur – und die Zeitungen berichteten recht früh und vor allem offen über die Pandemie, während sie in anderen Ländern lange kleingeschrieben wurde.